2019.08.01

夏がやってきました

今日から8月 どんどんと暑くなってきました。

どんどんと暑くなってきました。

梅雨が明けたと思えば気温がグンッと上がりましたね

通り雨も最近では多め。蒸し暑さたまらないですね。

蝉も元気に朝から鳴いています 本格的な夏やってきました

本格的な夏やってきました

熱中症、ニュースでもよく見ます。

こまめに水分補給をしましょう。

最近の夕方は空が綺麗です。どうでしょうこの写真

紫とオレンジと水色、中々見ることのできない空ですね

お気に入りの一枚を皆さんにお裾分けです。どうぞっ

事務:K.M

2019.07.18

夏祭り

雨の日が続いてはいますが、

蝉の鳴き声に夏を感じています。

一日中晴れると30度を超え、

帽子や日傘があっても、

日差しが痛いくらいでした。

これからお祭りシーズンですね。

もう行かれた方もこれからの方も、

マナーを守って楽しく過ごしましょう。

梅雨明けが待ち遠しいですが、

体調管理にお気を付けて。

事務:C.H

2019.07.08

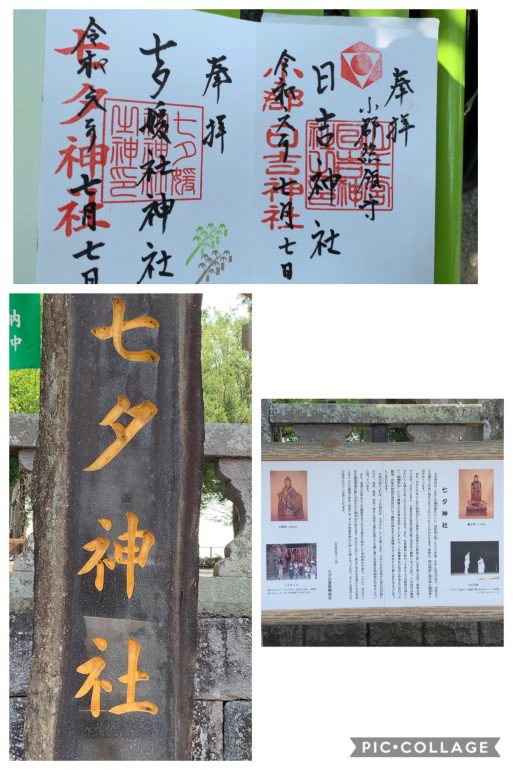

七夕

昨日は、七夕でしたね

私は電車に乗って、一人旅をしてきました。

昨日の我が家はそれぞれの予定があったので、

一人で何をしようかな?なんて考えていたら

「七夕」の付く所はないかなと探していたら

小郡にありました。

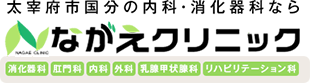

「七夕神社」

沢山の方が参拝に来ていましたよ(^^)

私も参拝を済ませて、御朱印を頂いてきました。

さて、昨日は織姫と彦星は逢うことが出来たのでしょうか?

事務:R.N